【研究进展】陈月琴教授研究团队揭示了lncRNA VIVIpary调控种子休眠引发穗萌的新机制

穗上萌发,简称穗萌(Pre-harvest Sprouting, PHS)是指作物种子在生理成熟后、正式收割前因环境湿度高或持续降雨而在母体植株上提前萌发的现象。在现代农业中,穗萌发已成为全球主要粮食作物面临的严重问题,对农业生产造成双重威胁:一方面直接降低籽粒产量,另一方面显著损害稻米品质。解析种子休眠特性引发穗萌的分子机制,对于提高作物抗逆能力、稳定农业生产和保障粮食安全具有重要科学意义;对于稻渔综合种养体系,抗穗萌水稻品种的选育和应用,是稳粮促渔的重要保障要素。

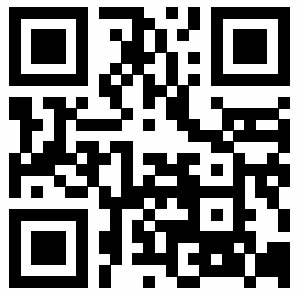

图1. 水稻种子穗上萌发的表型

近日,我室陈月琴教授团队揭示了lncRNA VIVIpary调控种子休眠引发穗萌的新机制,研究以“The long non-coding RNA VIVIpary promotes seed dormancy release and pre-harvest sprouting through chromatin remodeling in rice”为题,在线发表在Molecular Plan上。该研究揭示长链非编码RNA VIVIpary可作为空间结构调控因子,通过直接结合染色质适配蛋白OsMSI1,增强其与组蛋白去乙酰化酶OsHDAC1的互作,从而降低染色质可及性,精细调控ABA信号通路关键基因的表达水平。该研究为理解水稻种子休眠的分子机制提供了新的视角,也为抗穗萌发水稻新品种的分子育种提供了新靶点。

团队在前期鉴定的染色质富集长链非编码RNA中(Genome Biology, 2022),发现一个在胚胎中特异性表达的lncRNA。田间种植实验显示,该lncRNA T-DNA 插入激活突变体表现出较高的穗萌现象, 因此将该lncRNA命名为VIVIpary,意为胎萌(图1)。进一步构建的VIVIpary过表达(VIVIpary-OE)和干扰表达(VIVIpary-RNAi)突变体实验表明,VIVIpary-OE株系的种子休眠期显著缩短,且即使在脱落酸(ABA)处理条件下,仍保持较高的萌发率,提示VIVIpary降低了种子对ABA的敏感性。

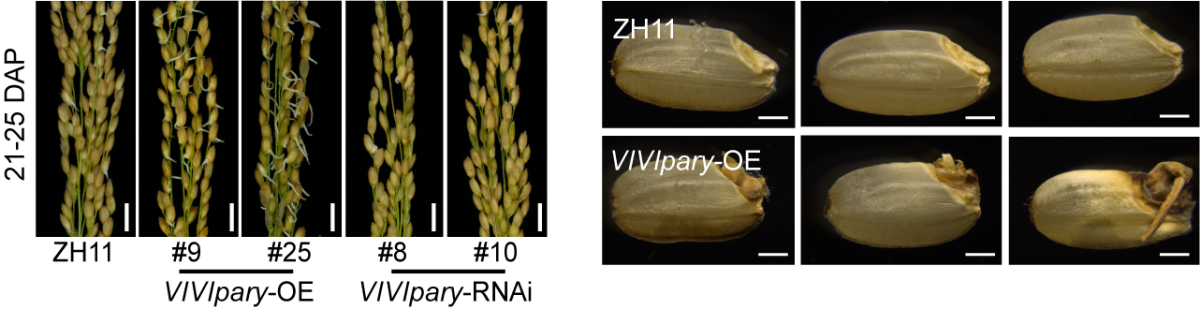

通过RNA pulldown实验,研究团队鉴定出VIVIpary的特异性结合蛋白OsMSI1,并通过RIP和TriFC实验进一步验证了二者间的分子相互作用。免疫共沉淀实验结果表明,OsMSI1能够与组蛋白去乙酰化酶OsHDAC1形成复合物发挥功能。深入研究发现,VIVIpary通过招募OsMSI1-OsHDAC1复合物,改变局部染色质构象,显著降低ABA信号通路关键基因启动子区域的组蛋白乙酰化水平,从而抑制了靶标基因的表达(图2)。这一表观遗传调控机制为揭示长链非编码RNA在植物激素信号转导中的精细调控作用提供了新的证据。

图2. VIVIpary增强OsMSI1与OsHDAC1之间相互作用,影响靶基因OsPYL10启动子染色质可及性和基因表达。

此外,研究还发现VIVIpary在水稻进化/驯化过程中受到选择作用,导致其在栽培种粳稻中表达水平较高,而在野生稻中表达较弱,这也与栽培稻中种子休眠减弱表型相一致。

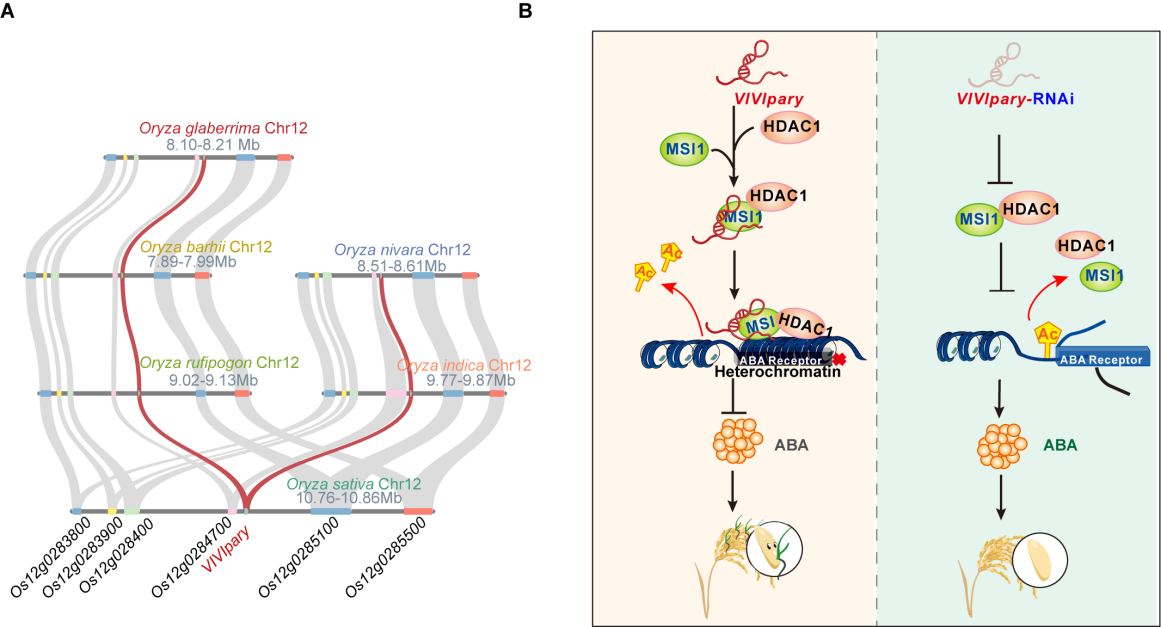

总之,该研究报道发现了水稻lncRNA VIVIpary通过增强OsMSI1-OsHDAC1表观遗传复合物的分子互作,降低染色质可及性,进而精细调控ABA信号通路关键基因的表达水平,最终导致穗萌发(图3左图)。同时,VIVIpary的表达下调则导致相反的表型效应(图3右图)。该研究成果首次阐明了水稻lncRNA通过调控表观遗传修饰影响种子休眠的具体分子机制,为作物穗发芽抗性改良提供了新的理论依据。

图3. VIVIpary-OsMSI1-OsHDAC1调控种子休眠引发穗萌的分子机制。

生命科学学院博士生杨露和程宇为该论文的共同第一作者,陈月琴教授、练剑平副教授和博士后雷梦琦为共同通讯作者。张玉婵教授、周燕飞副研究员、黄巧娟老师、博士后何瑞瑞等参与了研究工作。水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室为第一完成单位。该工作得到了“十四五”广东省农业科技创新十大主攻方向“揭榜挂帅”项目、国家自然科学基金和广东省自然科学基金等项目资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674205225001364