【研究进展】何建国教授团队揭示水体氨氮对凡纳滨对虾血淋巴和肠道菌群的影响

凡纳滨对虾是重要水产养殖品种,集约化养殖带来的污染物积累和水质恶化导致水产养殖疾病激增,严重影响全球对虾产量,其中,氨氮在养殖过程中的积累对水生生物的生存、生理代谢和免疫功能有较强的毒害作用。研究表明,高浓度水体氨氮能够抑制对虾的排氨功能、破坏肝胰腺和肠粘膜结构、扰乱代谢和免疫过程并改变肠道菌群的多样性。这些变化可能造成对虾代谢和免疫功能紊乱,增加对病原体的易感性。然而,大部分研究仅限于高氨氮水体,且氨氮浓度和暴露时间的设置较为单一,缺乏对不同条件下对虾生理和肠道菌群变化的全面研究。因此,不同水体氨氮浓度下的对虾血淋巴氨氮浓度变化、肝胰腺结构和肠道菌群多样性的变化仍有待探究。

近日,中山大学何建国教授团队基于凡纳滨对虾工厂化养殖池和土塘的水体氨氮浓度设计四项实验,较为全面地解析了不同水体氨氮浓度对凡纳滨对虾的血淋巴氨氮浓度、肝胰腺结构和肠道菌群多样性的影响。研究团队通过检测工厂化养殖池和土塘中水体和对虾血淋巴氨氮、亚硝氮和硝氮的浓度和在实验室条件下开展的四项实验,充分探究了不同水体氨氮浓度下,对虾血淋巴氨氮浓度和排氨率的变化特征,并结合组织病理学方法和16S rDNA扩增子测序方法,分析了肝胰腺结构和肠道菌群多样性的变化特征。

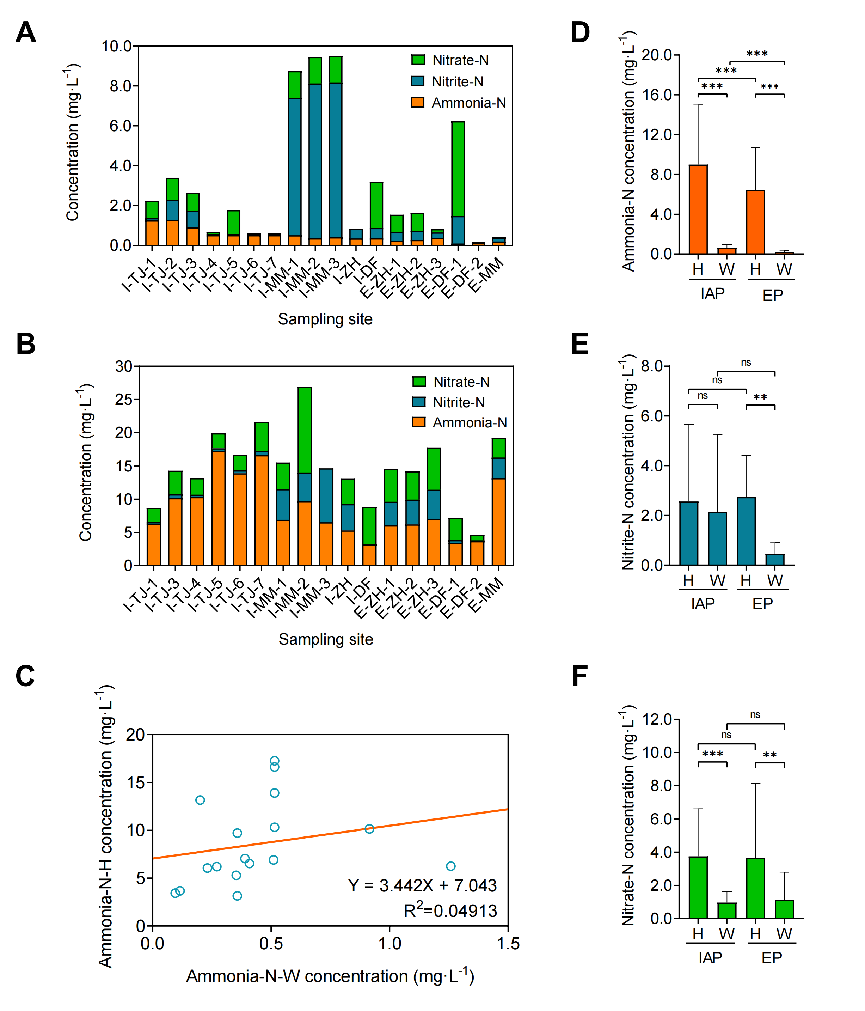

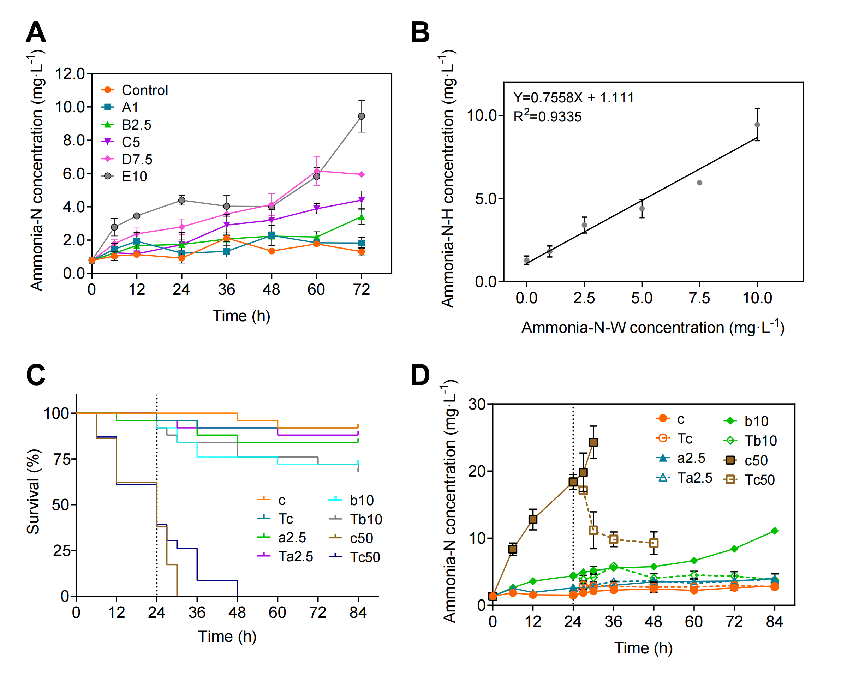

通过检测工厂化养殖池和土塘中水体和对虾血淋巴氨氮、亚硝氮和硝氮的浓度,发现相比土塘水体,氨氮在工厂化养殖池的水体中具有更高的浓度,且在对虾血淋巴中相对富集。线性回归分析表明水体和血淋巴氨氮浓度之间具有潜在的正相关关系(图1)。根据工厂化养殖池和土塘水体三氮范围,设置了后续四项实验的水体氨氮浓度梯度。在实验1中,通过将凡纳滨对虾暴露于不同氨氮浓度的水体,发现对虾血淋巴氨氮浓度随着暴露时间增长不断积累,且72小时的血淋巴氨氮浓度和水体氨氮浓度呈现正相关,表明水体氨氮浓度的增高可能加速血淋巴氨氮的积累(图2A-2B)。在实验2中,通过将暴露于不同氨氮浓度水体的凡纳滨对虾转移至无氨氮水体,发现相比对照组(不转移),转移组的对虾死亡率降低。Tb10和Tc50组的对虾血淋巴氨氮浓度在转移至无氨氮水体后显著降低,且显著低于对照组b10和c50(图2C-2D)。说明清除环境中的氨氮能够缓解氨氮暴露对凡纳滨对虾造成的危害,暴露于高浓度氨氮可能造成不可逆的损伤。

图1 不同养殖系统水体和对虾血淋巴中氨氮、亚硝氮和硝氮浓度的比较

图2 不同水体氨氮浓度下对虾血淋巴氨氮的积累

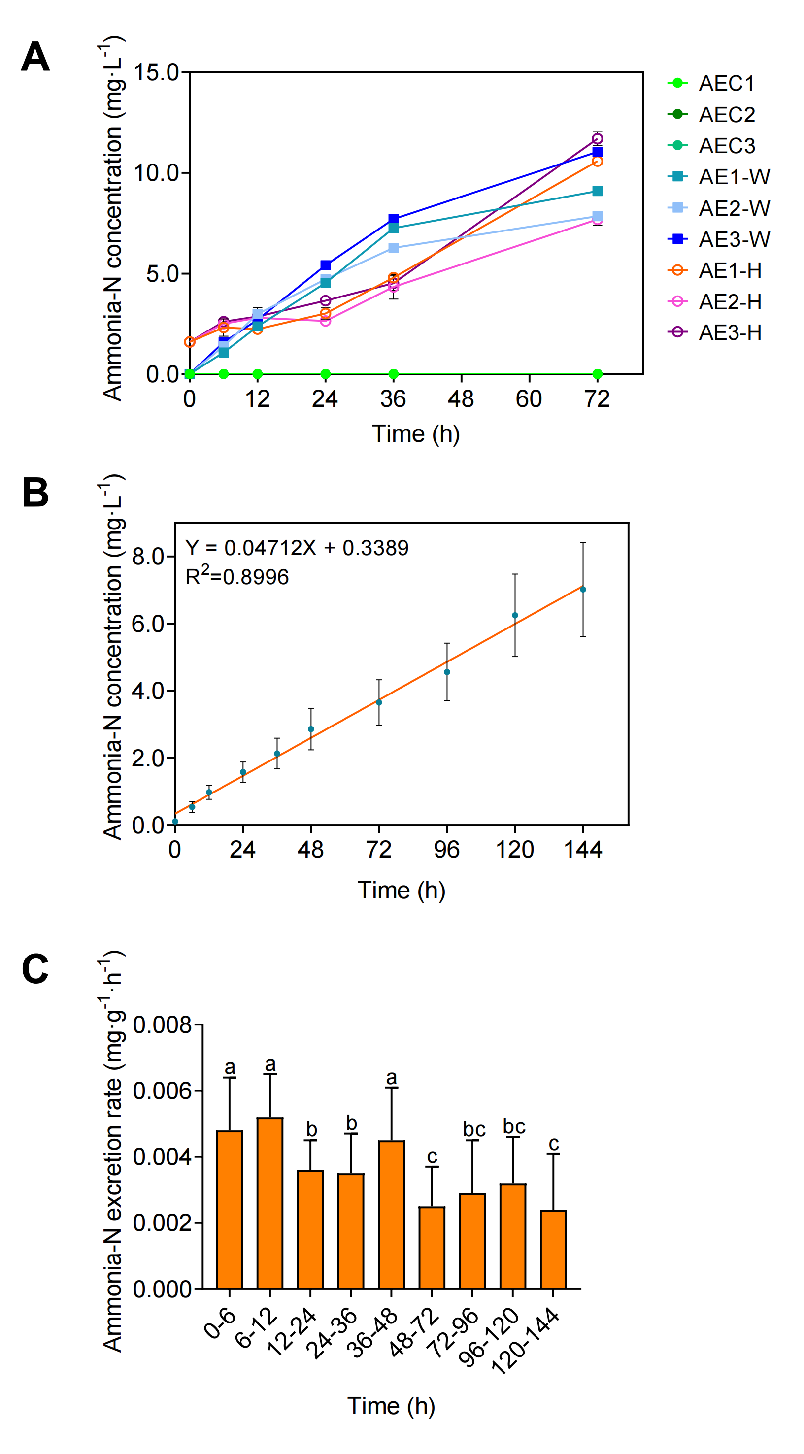

基于实验1和实验2的结果,进一步推测水体氨氮可能抑制凡纳滨对虾的排氨能力。通过实验3和实验4分别探究了凡纳滨对虾群体和个体的排氨特征,发现在水体氨氮浓度逐渐升高的情况下,凡纳滨对虾的血淋巴氨氮浓度先在一定浓度范围保持平衡,随后逐渐升高并最终接近水体氨氮浓度,同时对虾的排氨率则逐渐降低(图3)。说明水体氨氮浓度的升高抑制了对虾的排氨能力,导致对虾血淋巴氨氮浓度逐渐升高,进而影响对虾的其他生理活动。

图3 无氨氮水体中对虾排氨的变化

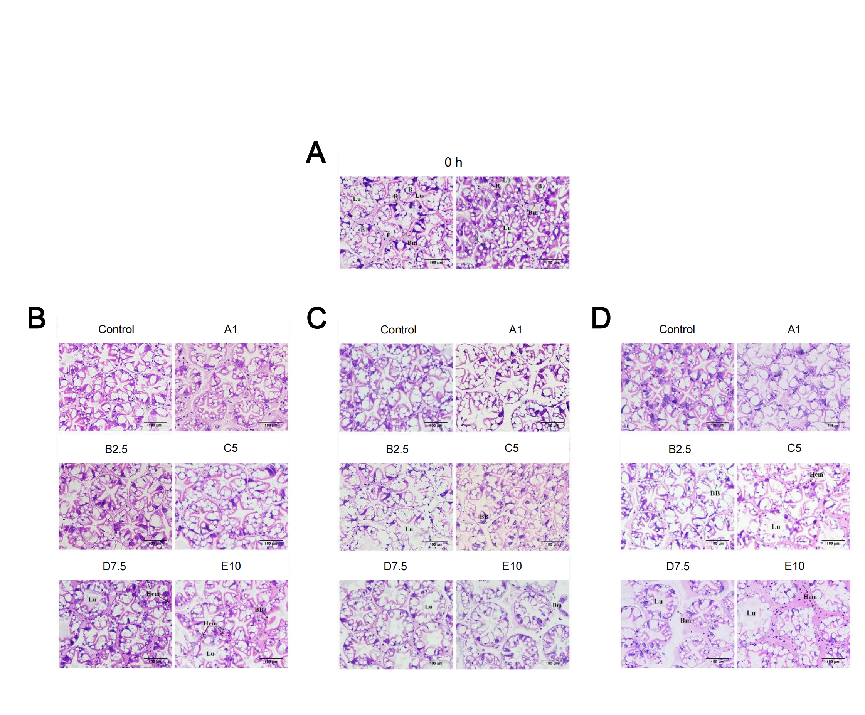

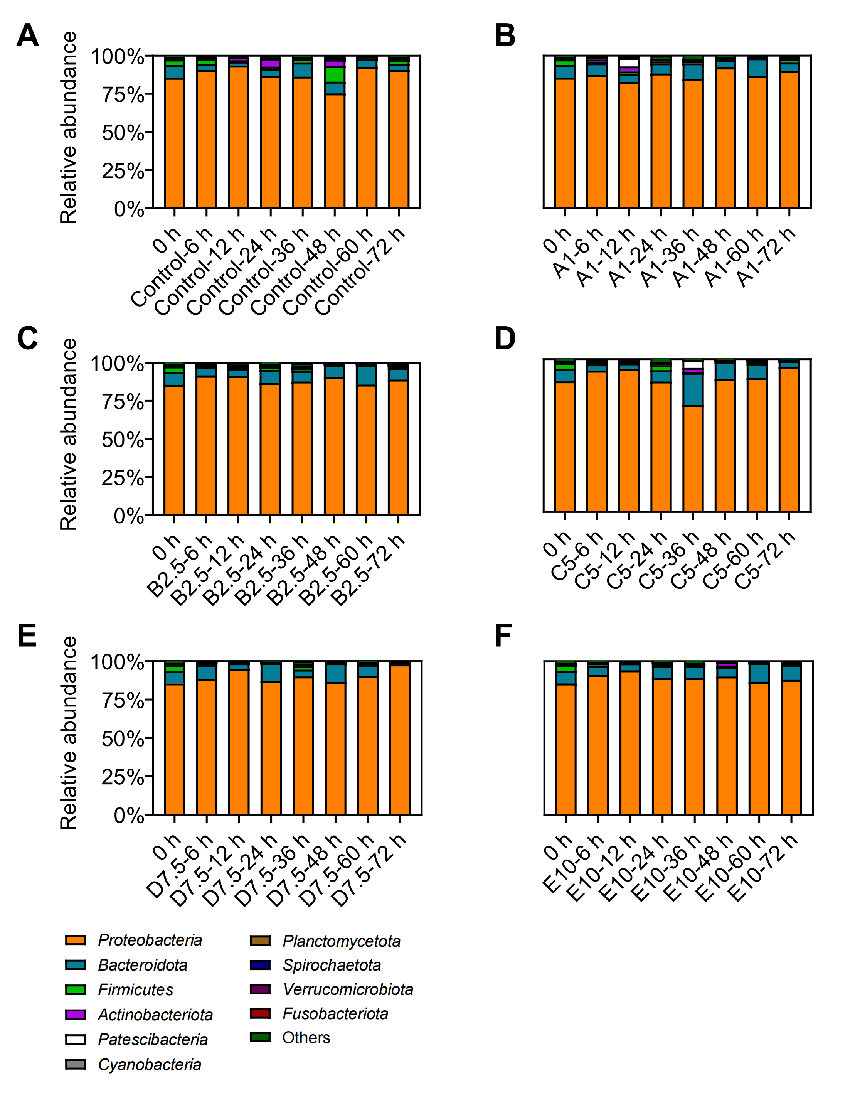

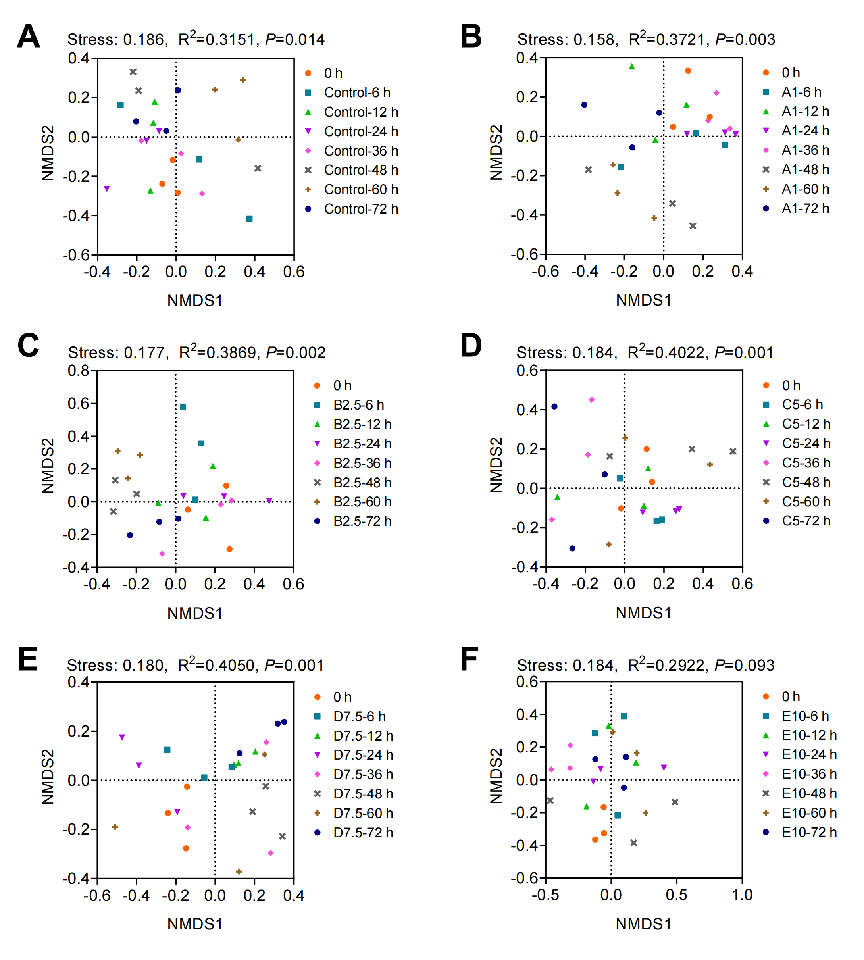

为了进一步探究不同水体氨氮浓度对凡纳滨对虾肝胰腺组织结构和肠道细菌群落多样性的影响,对实验1的对虾肝胰腺样本和肠道样本分别进行了组织病理学检验和16S rDNA扩增子测序分析。组织病理学切片的结果表明,水体氨氮浓度和暴露时间的增加均会加重对虾肝胰腺细胞的损伤(图4)。16S rDNA扩增子测序结果的分析表明水体氨氮能够改变对虾的肠道细菌群落的组成和多样性,但是不同浓度和暴露时间下的细菌群落多样性和相对丰度均没有显著变化(图5-6)。综上,该研究揭示了不同水体氨氮浓度和不同暴露时间与对虾血淋巴氨氮浓度、肝胰腺结构和肠道细菌群落多样性的关系,为对虾养殖业的科学养殖管理和微生态调控提供了理论依据。

图4 不同水体氨氮浓度下的对虾肝胰腺切片

图5 肠道样本中微生物群落组成在门水平上的分布

图6 微生物群落结构的NMDS分析

该研究以“Effects of Water Ammonia Nitrogen on Hemolymph and Intestinal Microbiota of Litopenaeus vannamei”为题发表在Advanced Biotechnology。中山大学生命科学学院、水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室何建国教授、海洋科学学院黄志坚副教授为该项工作的共同通讯作者,中山大学硕士研究生李萱庭、邓西沙为本文的共同第一作者。该研究得到了水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)自主科研项目、广东省重点研发项目等项目资助。

原文链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s44307-023-00008-2

来源:ABT