【研究进展】崔融丰副教授团队揭示濒危动物黄唇鱼基因组的遗传负荷

黄唇鱼(Bahaba taipingensis, 图一)是我国华南地区特有种,主要分布于长江以南至珠江口的西北太平洋地区,是鲈形目石首鱼科(Sciaenidae, Perciformes)中体型最大的物种之一。其鱼鳔可以入药,是名贵的中药药材。但是近年来黄唇鱼数量急剧下降,濒临灭绝,在2021年已被认定为国家一级保护动物。

图一. 黄唇鱼 Bahaba taipingensis

我室崔融丰副教授团队对黄唇鱼进行了全基因组测序,并完成了高质量的参考基因组组装和注释。构建了黄唇鱼的分子系统发育树(图二)并根据黄唇鱼和鮸(M.miiuyi)之间的遗传距离估算其突变率。再通过该数据推断了黄唇鱼的种群动大小变化历史(图三)。黄唇鱼的种群数量经历了减少-增多-减少-增多的动态过程,其现代的种群大小正处于过去200万年的顶峰。然而目前黄唇鱼却被国际自然保护联盟( IUCN )濒危物种红色名录列为极危等级,说明人类活动(例如海洋污染和过度捕捞)是导致其种群数量减少和濒临灭绝的主因。

图二. 以33种代表性硬骨鱼类的直系同源蛋白编码DNA序列构建的时间分子系统发育树(包括12种石首鱼类)

图三. MSMC2 -推断雄性(蓝色)和雌性(红色)个体的种群大小变化

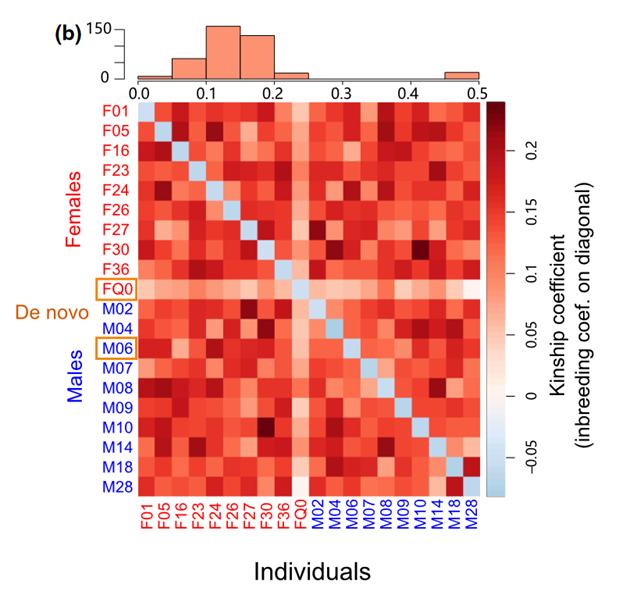

人工繁育是保育濒危物种的主要手段,但是目前人工饲养的黄唇鱼子一代死亡率高,有可能是由于遗传负荷导致的,PopKin分析(图四)揭示了亲鱼本身的野生父母无近亲关系。但目前养殖场使用的各条亲鱼间亲属系数约为0.125,属于同父异母或同母异父的近亲。ROH分析(图五)也证实了亲鱼具有短ROH以及低近交系数(FROH)。但是由于亲鱼来源于同一家庭,人工繁育的子一代具有更长的ROH和更高的近交系数(11%的FROH水平),这说明未来世代很可能发生近交,而这种近交则会加剧遗传负荷的有害性。

图四. 由PopKin对抽样个体进行估算得到的两两个体之间的亲缘系数

图五. c. 亲本群体(黄色)和F1代雌性(蓝色)的ROH长度在对数尺度上的分布

d. FROH在亲本种群(黄色)和F1代雌性(蓝色)中的分布

随后,研究鉴定了已经在黄唇鱼群体中固定的遗传负荷,并发现它们可能出现在基因组重组率较低以及转座子较多的区域(即染色体两端)(图六)。接着,研究通过群体重测序数据对不同突变类型的相对有害性进行了评估,发现高有害变异是增加遗传负荷的主力军,与其他高影响变异相比,发生在编码区域的移码突变的危害性最大(图七)。

图六. a. 黄唇鱼自与外群分化以来固定的不同类别的高影响替代的比例

b. 按具有低、中和高影响替代的基因组的群体重组率

图七. a.以同义变异为中性参照,估计非同义突变的McDonald–Kreitman α与衍生等位基因频率的函数关系

b. 以低影响变异为中性参照,用指数回归法估计修饰突变 (蓝色)、中等有害突变和高有害变异的MK α与衍生等位基因频率的函数关系

c. FIS在含低、中、高影响变异的位点的频率分布

d. BAH在含低、中、高影响变异的位点的频率分布

然后,研究通过经过单倍体分型的基因组分析了不同单倍型上的遗传负荷(图八),结果表明不同单倍型包含大量不同类别的私有有害突变。在不同单倍型之间,私有和共享的有害位点存在很大差异。研究基于这一数据,进行了进一步研究,模拟了清除有害突变的过程并进行不同策略间的比较(图九)。模拟发现单纯依靠种群自身的净化选择并不能有效清除轻微有害的遗传负荷。相反,如果对个体进行基因分型,人为排序,并根据其携带的总负荷量选择父母本进行繁育,则可以快速消除遗传负荷。模拟结果表明,在所有测试条件下,净化选择和人工选择的综合作用比单独依靠净化选择能更有效地清除遗传负荷。

图八. a. 四个从头组装的单倍型基因组中的基因位置

b. 四种单倍型上总(红色)、私有(绿色)和共享(蓝色)高影响等位基因的平均计数和标准差

图九. 通过净化选择和人工选择清除有害等位基因的模拟

本研究揭示了基因组保留有害突变的热点区域,测量了不同突变类型的有害性,发现了单倍型之间的遗传负荷存在较大变异。指出虽然单纯的净化选择能力有限,但将其与人工选择相结合,尤其是当单倍型间遗传载荷方差较高时,可以有效地清除圈养种群中的轻微有害变异。这为濒危物种的保护提供了更有效的思路。

本研究以“Phased genome assemblies reveal haplotype-specific genetic load in the critically endangered Chinese Bahaba (Teleostei, Sciaenidae)”为题发表于《分子生态学》(Molecular Ecology)期刊。生态学院崔融丰副教授为第一作者,中山大学生态学院及水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室为第一单位,华南师范大学生命科学学院王俊杰副研究员为通讯作者。合作单位有广东省鳇鲸海洋生物科技有限公司及东莞黄唇鱼保护区。本研究得到了国家自然科学基金、广东省科技计划项目、东莞市林业局科研基金及中山大学基本科研业务费的支持。

全文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.17250