【研究进展】彭宣宪教授团队发现可通过增加耐药菌对抗菌药物进入的许可度以逆转耐药性

抗菌药物的发明是现代医学的里程碑。但随着抗菌药物的不当使用,细菌耐药已逐渐演变成为全球10大公共卫生的重大威胁之一。目前控制耐药菌主要依靠新抗菌药物策略。然而,新药的发现越来越难,因此设法提高现有抗菌药物杀菌效率成为必然选择。

利用现有抗菌药物的杀菌效率必须针对主要耐药机制进行。长期以来公认的主要机制包括细胞膜通透性降低、多药外排泵激活、水解酶活性增加、靶蛋白改变减少与抗菌药物结合。前者通过降低细胞膜通透性以减少抗菌药物摄取,可称为“拒绝”耐药机制;后三者通过外排、水解、减少结合致使胞内抗菌药物达不到致死浓度,可称为“减弱”耐药机制。由于耐药菌必然减少摄取抗菌药物,“减弱”耐药机制只能在“拒绝”耐药机制的框架内进行;故只要解决了“拒绝”耐药机制的问题,致使抗菌药物摄取量超过“减弱”耐药机制的作用,则可以高效利用现有抗菌药物杀死耐药菌。然而,目前只有针对“减弱”耐药机制的部分种类β-内酰胺酶的抑制剂在临床上使用,而针对“拒绝”耐药机制的研究尚无明显进展,被认为是目前耐药性无法控制的根本原因。因此,通过促进摄取创建利用现有抗菌药物控制耐药性的策略是一个迫切需要研究的重大科学问题。

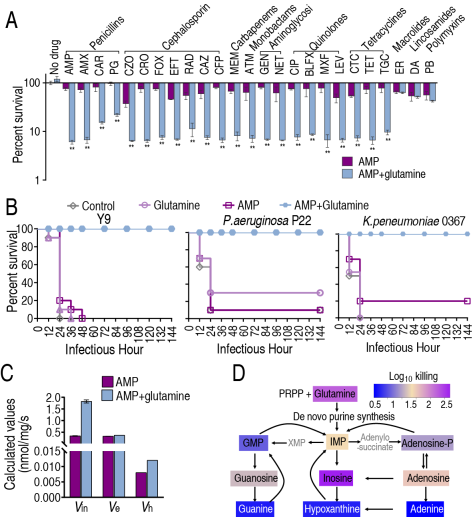

针对这一问题,有害生物控制与资源利用国家重点实验室彭宣宪和李惠课题组、彭博课题组、中山大学第三附属医院医院张天托课题组和陈壮桂课题组以及厦门大学附属中山医院杨天赐课题组联合开展攻关,取得突破性进展,发现了外源谷氨酰胺可以促进常用抗菌药物被细菌摄取,高效清除临床分离的多重耐药菌,实验证明了外源谷氨酰胺增加抗菌药物的摄取量远高于NDM-1水解和外排泵外排所消耗的量,揭示了增加这一摄取量的谷氨酰胺-肌苷-CpxA/CpxR-OmpF调节通路的调节机制。结果充分证明,解决耐药菌对抗生素摄取的“拒绝”,是突破细菌耐药的全新机制。谷氨酰胺可作为抗生素摄取促进剂,选择性的与现有抗菌药物进行配伍,开发控制多重耐药菌的新型抗菌药物复合制剂,有望加速创建有效方法防治慢性、多重耐药菌、滞留菌、细菌生物膜的感染开创新的方向和药物。同时,谷氨酰胺延缓细菌耐药性的结果为预防细菌耐药性产生开拓了一个新方向。

该发现已经获得国家和美国发明专利,广东利泰制药股份有限公司正在以此研发新药。

2021年12月23日在 Science Transnational Medicine 杂志上发表了题为Glutamine promotes antibiotic uptake to kill multidrug-resistant uropathogenic bacteria的研究论文,赵贤亮(中山大学生命科学学院2014年博士毕业生)、陈壮桂(中山大学附属第三医院)、杨天赐(厦门大学附属中山医院)和蒋明(中山大学生命科学学院博士后) 是研究论文的共同第一作者。

这是该研究团队在近年来发现细菌代谢状态决定其耐药状态,可以重编逆转调节(Cell Metabolism, 2015; PNAS, 2018; Nature Communications, 2019)的基础上,取得的又一重要进展。

图1. A.谷氨酰胺提高细菌对多种抗生素的敏感性;B.谷氨酰胺提高小鼠对多种细菌感染的存活率;C.细菌药代动力学总结 D. 谷氨酰胺调节嘌呤代谢

原文链接:https://www.science.org/stoken/author-tokens/ST-233/full