【研究进展】何建国教授、黄志坚副教授团队取得鱼虾混养模式池塘底泥微生物群落研究新进展

养殖池塘底泥细菌群落对水生动物养殖环境和健康至关重要。与单养虾模式(IS)和单养鱼模式(IF)相比,鱼虾混养模式(PolySF)除了具有更高的饵料利用率和更稳定的产量,还可有效地减少环境污染。然而,人们对于PolySF养殖模式底泥细菌群落的特征及其潜在功能的了解却十分有限。

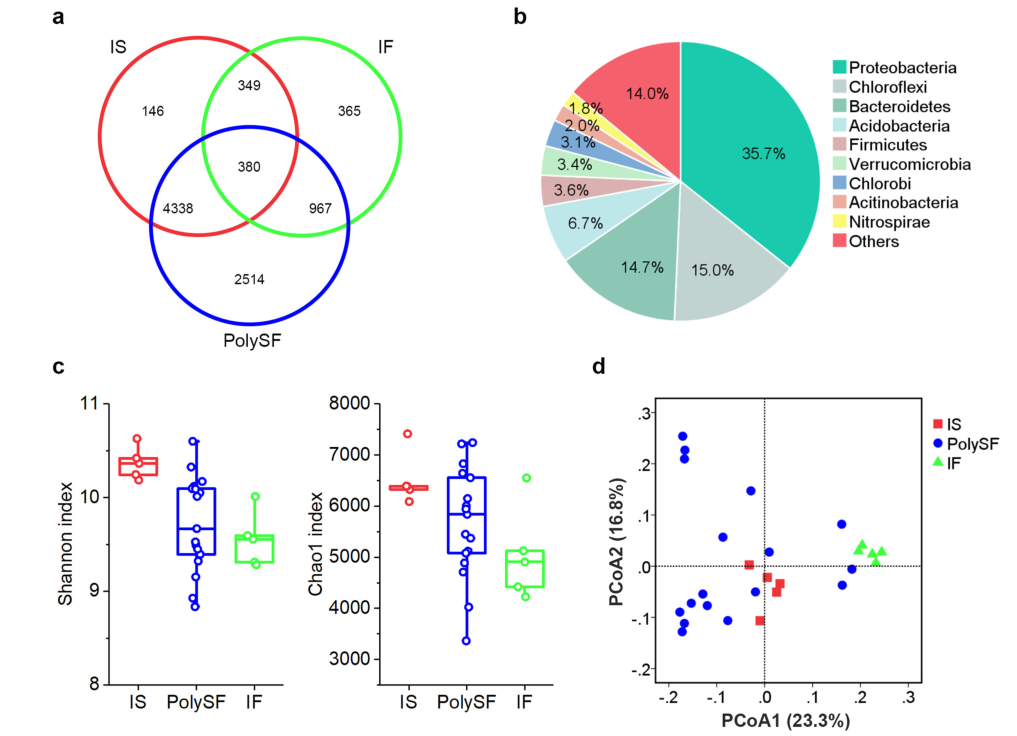

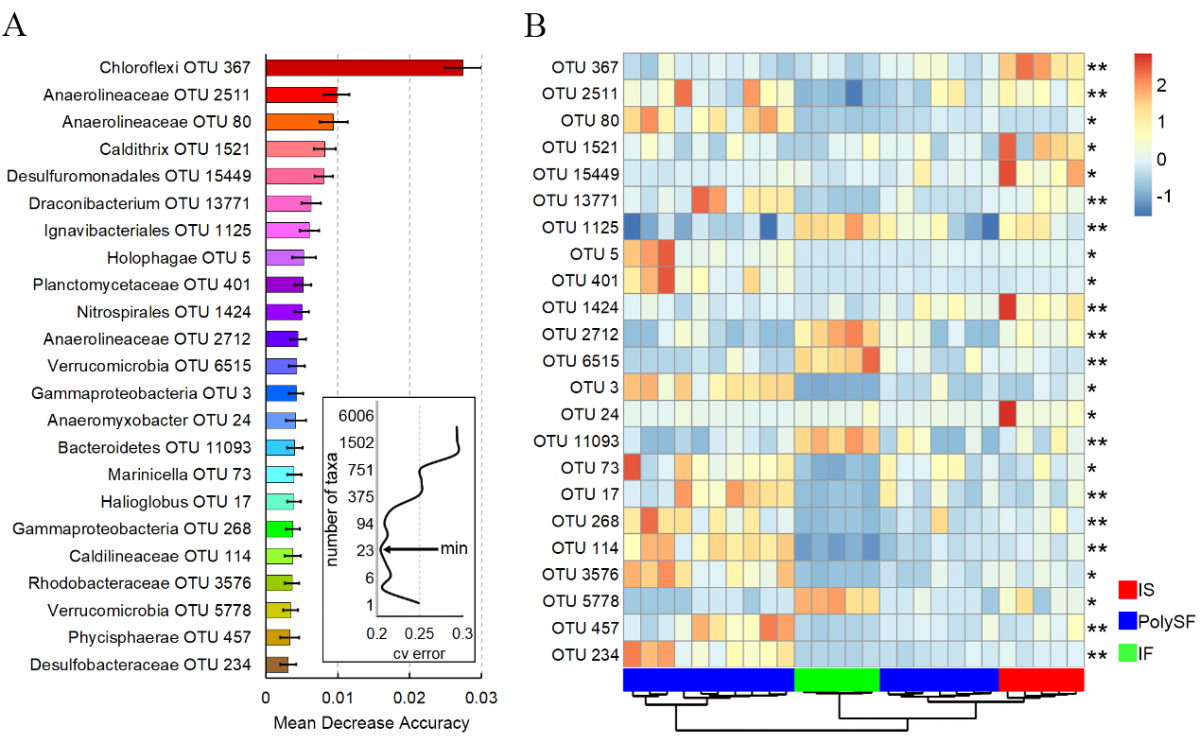

有害生物控制与资源利用国家重点实验室何建国教授和黄志坚副教授团队采集了广东省IS、IF和PolySF 3种养殖模式共84个养殖池塘的底泥样品,分析并比较了3种养殖模式池塘底泥的多种理化指标、细菌群落组成和功能差异。结果显示, 在3种养殖模式中,PolySF养殖模式底泥中氧化还原电位(ORP)、总磷(TP)和总有机碳(TOC)最高,IS模式底泥中铁含量(Fe)最高,标志着PolySF养殖模式池塘中出现缺氧的情况相对较少;IS养殖模式中微生物多样性最高,其次为PolySF,IF最低;3种养殖模式底泥中的微生物群落组成具有显著差异。ORP、TOC和Fe是塑造池塘底泥微生物群落组成的主要因素,研究结果表明鱼虾混养模式底泥微生物群落与单养鱼模式和单养虾模式的底泥微生物群落不同。

研究从生态学角度扩展了对PolySF模式养殖优势的潜在机制的理解,有助于水产养殖业可持续发展的科学管理。

图1. 3种养殖模式底泥细菌群落多样性、组成差异分析

图2. 随机森林算法挖掘23个细菌标志物

该研究成果以“Sediment microbiota in polyculture of shrimp and fish pattern is distinctive from those in monoculture intensive shrimp or fish ponds”为题,在中科院大类1区Top期刊Science of the Total Environment发表。我室何建国教授和黄志坚副教授为共同通讯作者,海洋科学学院邹世春教授合作指导博士后曾燊正博士为文章第一作者。

研究受到国家虾产业技术体系(CARS-48)、中国东盟海上合作基金、广东省重点领域科技项目(2020B0202010009)、广东省级促进经济发展专项项目(NO.GDOE (2019) A21)等经费的支持。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721026656