【研究进展】李惠教授团队发现丙氨酸和庆大霉素协同提高耐药弧菌对庆大霉素敏感性的代谢调节机制

研究背景

随着抗生素使用种类和剂量增加,细菌耐药种类越来越多、耐药程度也越来越高,已从单一耐药向多重耐药和泛耐药方向迅速发展,给人类健康和水产畜牧养殖带来巨大威胁。因此,建立全新的方法恢复耐药菌对现有抗生素的敏感性,从而提高抗生素杀菌效率来防控细菌耐药成为目前研究的热点。

代谢组重编作为一种极具前瞻性的方法,可有效恢复现有抗生素杀菌效率。李惠教授团队前期研究表明,丙氨酸可以将抗生素耐药代谢组重编为抗生素敏感代谢组。该重编可逆转细菌抵御抗生素的能力,促进细菌对现有抗生素的摄取,以增强抗生素介导的杀菌功效。该过程是通过关键生物标志物调节中心碳代谢和能量代谢实现的。然而,在代谢重编中抗生素是否与关键生物标志物具有协同作用尚未阐明。

主要研究结果

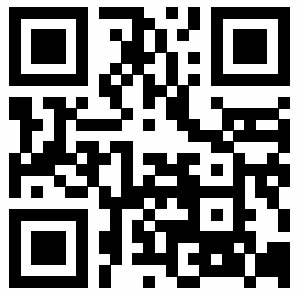

(1)李惠教授团队首先以人畜共患病原菌-溶藻弧菌ATCC33787为研究对象,发现外源代谢物丙氨酸可提高庆大霉素对ATCC33787的杀菌效率,且呈现丙氨酸浓度梯度(图1A)和庆大霉素浓度梯度(图1B)依赖性。此外,外源代谢物丙氨酸也可提高临床多重耐药溶藻弧菌对庆大霉素的敏感性(图1C)。

图1. 丙氨酸协同庆大霉素的杀菌效率

(2)基于GC-MS的重编代谢组学,对丙氨酸、庆大霉素和丙氨酸+庆大霉素添加后细菌的代谢特征进行研究。发现添加丙氨酸、庆大霉素和丙氨酸+庆大霉素后代谢组不同,其中丙氨酸+庆大霉素代谢组的变化比其他代谢组的变化更显著(图2A)。在这三个代谢组的差异代谢通路中,精氨酸生物合成通路均为影响最大的代谢组(图2B)。更重要的是,在S-plot分析中,作为精氨酸生物合成通路中的代谢物谷氨酸、瓜氨酸和鸟氨酸被筛选为生物标志物(图2C)。与对照组相比,丙氨酸+庆大霉素代谢组的这三个生物标志物丰度均呈现下调趋势(图2D),相应地,iPath分析表明合成精氨酸的尿素循环在丙氨酸+庆大霉素组中也下降(图2E,蓝色线条)。精氨酸生物合成有助于产生与抗生素耐药性相关的NO,那么,影响最大的精氨酸生物合成通路是探索丙氨酸增强庆大霉素杀菌机制的关键。

图2. 丙氨酸或/和庆大霉素的差异代谢组分析

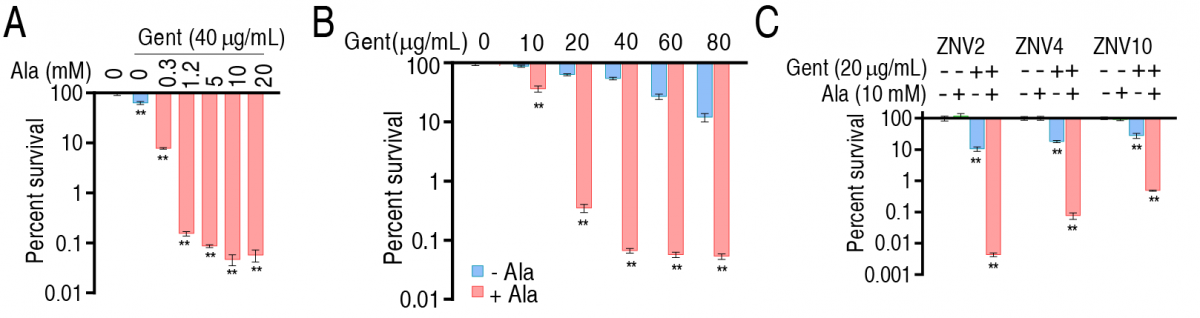

(3)与细菌耐药相关的一氧化氮是由一氧化氮合酶催化精氨酸产生的(图3A)。循此思路,作者发现庆大霉素、丙氨酸和丙氨酸+庆大霉素均可导致总一氧化氮合酶(tNOS)活性和NO水平降低(图3B)。那么,一氧化氮的降低是否成为丙氨酸协同庆大霉素杀菌的关键机制呢?添加NOS启动子L-精氨酸,发现其使得NOS活性和NO水平升高(图3D)的同时,也抑制了抗生素的杀伤作用(图3E)。相反地,外源添加抑制剂NG-单甲基-L-精氨酸,则导致NOS活性和NO水平降低(图3F),从而促进抗生素的杀伤作用。

图3. NO含量下降促进丙氨酸介导的庆大霉素杀菌作用

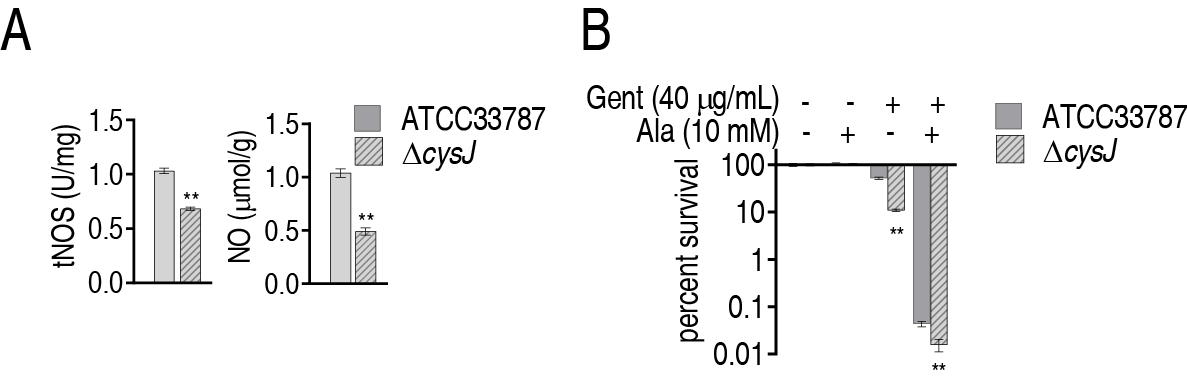

(4)经比对分析,发现ATCC33787中CysJ为一氧化氮合酶同源蛋白。将cysJ基因敲除后,与野生株相比,△cysJ的tNOS酶活和NO含量下降(图4A),并且对抗生素更为敏感(图4B)。这表明 CysJ 在 ATCC33787的内源性NO生成中起作用。

图4. ATCC33787中编码一氧化氮合酶的基因鉴定

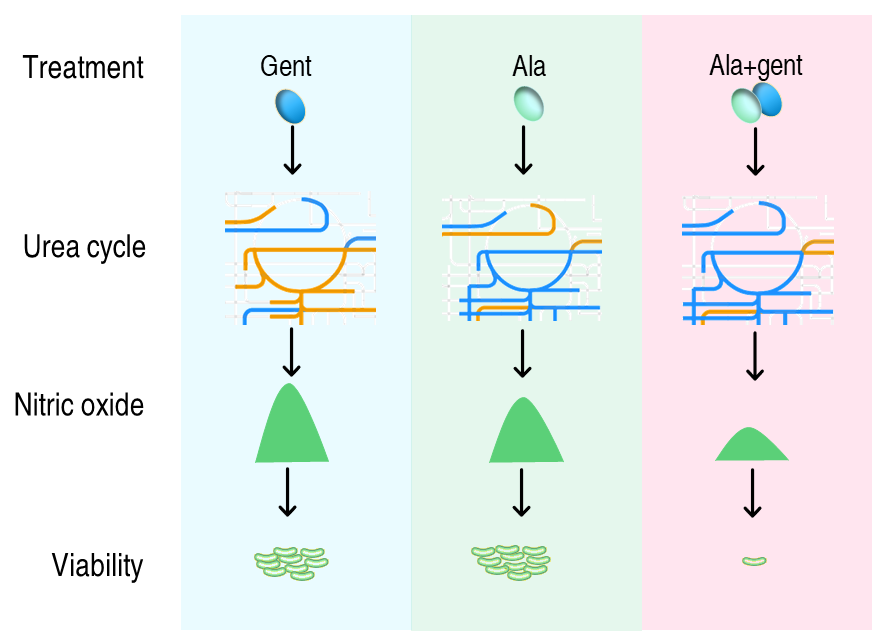

其机制可总结为:庆大霉素、丙氨酸和丙氨酸+庆大霉素均导致尿素循环代谢和NO水平降低,从而达到协同使用庆大霉素和丙氨酸的杀菌效率增强作用(图5)。

图5. 协同使用庆大霉素和丙氨酸杀死耐抗生素的溶藻弧菌机制图

结论与意义

综上所述,该研究以人畜共患病原菌-溶藻弧菌为研究对象,在发现外源代谢物丙氨酸可促进临床多重耐药溶藻弧菌对庆大霉素敏感性基础上,对丙氨酸和庆大霉素协同提高耐药弧菌对庆大霉素敏感性的代谢机制进行了深入研究。首次揭示了由代谢产物和抗生素协同作用而引起的重编程代谢组改变,从而增强现有抗生素的代谢机制,为促进耐药菌对现有抗生素重新敏感提供了新思路和新方法。

该研究成果由我室彭宣宪教授、李惠教授课题组和中山大学附属第三医院陈壮桂教授课题组合作完成。研究论文以“Synergy of alanine and gentamicin to reduce nitric oxide for elevating killing efficacy to antibiotic-resistant Vibrio alginolyticus”于2021年6月18日发表在学术期刊VIRULENCE上。该研究揭示了由代谢产物和抗生素协同作用而引起的重编程代谢组改变,从而增强现有抗生素的代谢机制。李惠教授为该论文通讯作者,课题组2019级博士研究生匡素芳为本文第一作者,有害生物控制与资源利用国家重点实验室为第一完成单位。该研究得到了广州市科技项目(201904020042)、国家自然科学基金项目(31772888)和国家重点研发计划项目(2018YFD0900504)的支持。

原文链接:

https://doi.org/10.1080/21505594.2021.1947447