【研究进展】施苏华教授团队在红树适应潮间带极端环境的基因组机制研究中取得重要进展

生物如何适应极端环境是进化生物学领域的热点问题。红树植物作为热带亚热带重要的海滨耐盐木本植物,生活在高盐、潮汐、高温、缺氧等一系列极端环境中。在千百万年的进化中,红树植物已经不同程度地适应了这一极端环境,演化出了一系列适应性的形态和生理生化特征,如暴露的呼吸根、带有盐腺的叶子和于母体上发育的胚胎等,是研究极端环境适应的理想对象。

桐花树(Aegiceras Corniculatum)是印度-西太平洋地区分布最广的红树林物种之一,因其较强的盐耐受性,常分布在河口的岸边以及靠海一侧,被称为“红树林先锋树种”。它也具有泌盐和隐胎萌两种颇具代表性的红树植物适应性性状。

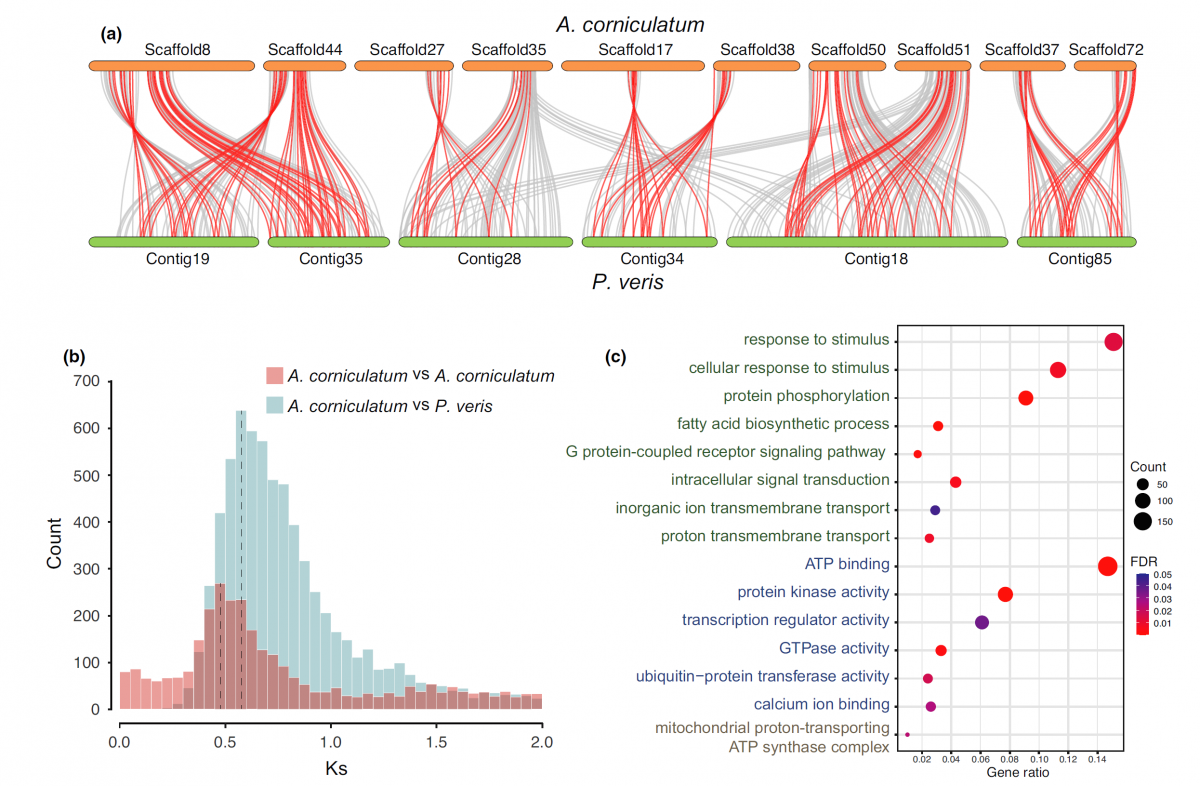

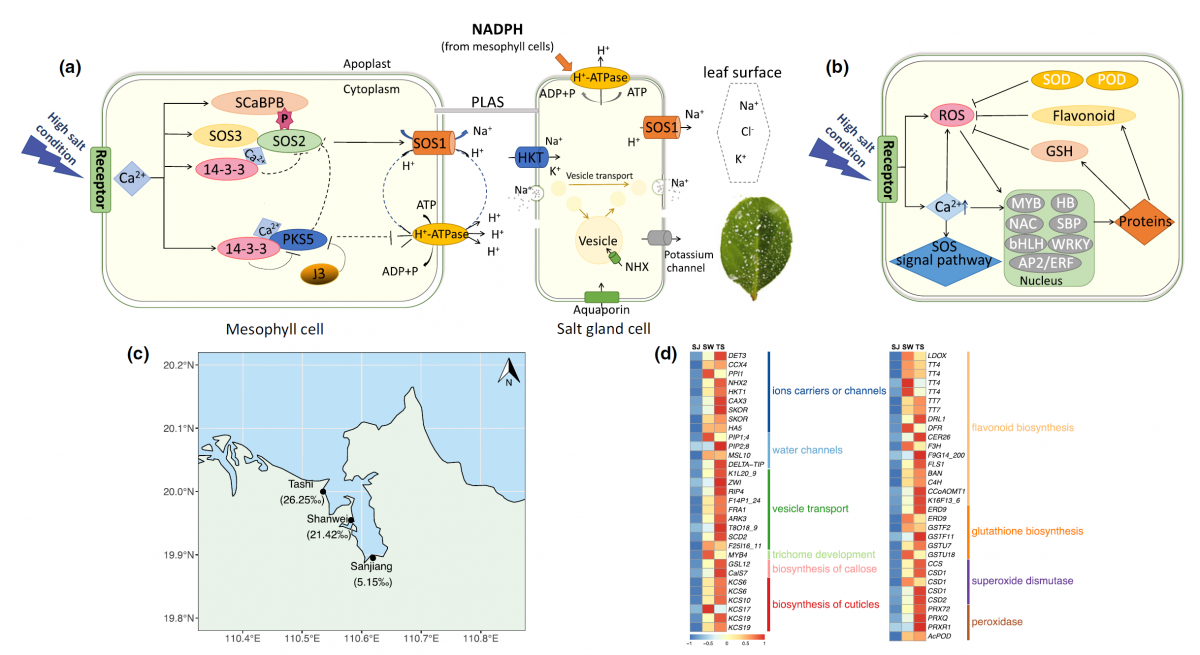

为了探究桐花树的潮间带适应机制,施苏华教授团队利用PacBio三代测序技术,从头组装了高质量的基因组,进行比较基因组和转录组分析。研究表明,桐花树经历了近期的全基因组复制事件,这对其适应潮间带生境起到重要作用。盐耐受关键基因14-3-3和H+-ATPase编码基因在全基因组复制事件后偏向性保留,进而发生扩张。比较转录组学分析表明高盐条件下上调的基因参与盐转运和活性氧清除。它们能够维持和调节细胞内环境稳态,在桐花树适应潮间带环境过程中起重要作用。此外,研究人员还鉴定了导致桐花树隐胎萌性状的关键基因。该研究为揭示桐花树潮间带适应性进化提供了重要的基因组学证据。

图1. 桐花树经历了近期全基因组复制事件

图2. 桐花树高盐适应机制

该研究成果以“Genomic insights into molecular adaptation to intertidal environments in the mangrove Aegiceras corniculatum”为题,在New Phytologist最新一期(2021年9月刊)发表。施苏华教授团队何子文副教授为本文通讯作者,博士生冯枭和硕士生李国泓为本文共同第一作者。中山大学有害生物控制与资源利用国家重点实验室为该成果的第一和通讯单位。该研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、广东省基础与应用基础研究基金、广州市科技计划项目、中山大学张宏达科学研究基金等项目资助。

原文链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nph.17551