【国际合作】中山大学获批建设中国-东盟海水养殖技术“一带一路”联合实验室

近日,科技部发文《科技部关于批准建设第三批20家“一带一路”联合实验室的通知》(国科发交[2021]27号),依托中山大学的“中国—东盟海水养殖技术‘一带一路’联合实验室”获批建设。“一带一路”联合实验室是我国推进《‘一带一路’科技创新行动计划》,以“共建共享、需求导向、能力建设、示范引领”为宗旨,根据中国和“一带一路”沿线国家的科技需求,由科技部批准设立的国家级对外科技合作平台。旨在通过双方科学家的务实合作,为推进“一带一路”创新之路建设提供有力的科技支撑。目前,科技部共审批通过了三批53家联合实验室。

中山大学在海水养殖及病害控制技术领域具有国际领先的科技实力,牵头国内相关优势单位在发挥科技优势扶持东盟国家海水养殖技术发展方面具有良好工作基础。2016年牵头实施中国-东盟海上合作基金“中国-东盟海水养殖技术联合研究与推广中心”项目,联合联合国粮农组织(FAO)、亚太水产中心网络(NACA)等国际组织和国内外30多家教学科研及企业单位,共同开展中国和东盟国家重要海水养殖鱼、虾和藻良种选育、病害防控、养殖设施、养殖模式等技术研究。至今,培训东盟国家政府管理人员、技术推广人员、养殖技术人员等超过610人次;在马来西亚、越南、泰国和印度尼西亚建立了8个示范基地,在国内建立了10个对外培训基地;建立了由中国和东盟国家29个单位组成的“中国-东盟海水养殖技术协作网”。该项目负责人为中山大学何建国教授,他长期从事水生生物领域研究,目前担任有害生物控制与资源利用国家重点实验室主任,是我国农业农村部国家虾蟹产业技术体系首席科学家,将继续承担中国—东盟海水养殖技术“一带一路”联合实验室的建设任务。

“中国-东盟海水养殖技术联合研究与推广中心”相关会议、培训及采样实验

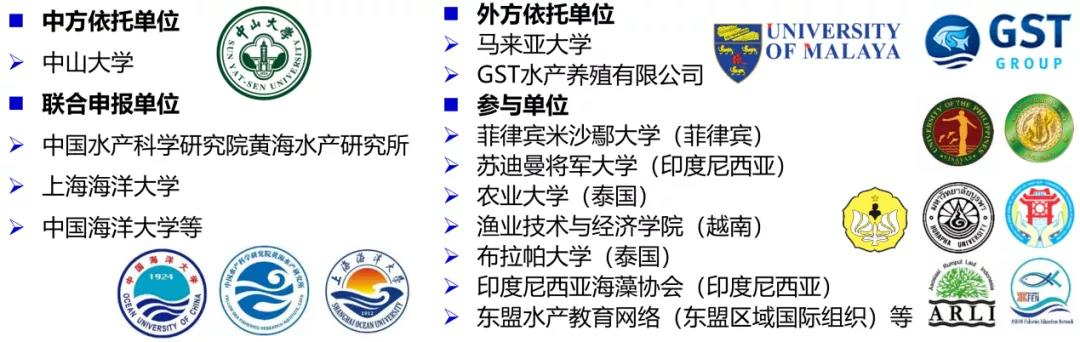

中国—东盟海水养殖技术“一带一路”联合实验室(China-ASEAN "The Belt and Road" Joint Laboratory of Mariculture Technology)将在“中国-东盟海水养殖技术联合研究与推广中心”项目工作基础上,以海水养殖技术为核心,进一步联合农业和海洋领域的国内与东盟国家的科研机构与企业等单位开展合作研究,建立“共建、共商和共享”的互利共赢合作机制,聚集区域科技资源、政策资源和产业资源,开展海水养殖鱼虾藻遗传育种、健康养殖、病害防控等技术联合研究;开展中国和东盟国家重要海洋生物资源的采集工作并联合建立海水养殖种质资源库;联合开展人才培训和学术交流培养、技术示范等工作;举办中国—东盟海水养殖产业发展论坛和学术研讨会等。联合实验室成员单位除中山大学外,中方还有中国海洋大学、中国水产科学研究院黄海水产研究所、上海海洋大学,外方有马来亚大学和GST水产有限公司等18家教育科研机构、企业和社会组织。实验室致力于共建“产学研”一体的国际联合实验室,推动科技发展经验和成果共享,促进区域科技、经济和贸易一体化的“中国—东盟命运共同体”建设和协同发展,有效支撑服务国家“一带一路”倡议。

中国—东盟海水养殖技术“一带一路”联合实验室成员

联合实验室将作为中国与东盟国家海水养殖技术国际科技合作平台和窗口,汇聚中国和东盟国家海水养殖主要科技界和产业界力量,解决东盟国家海水养殖关键技术,支撑东盟国家海洋渔业由捕捞为主转为养殖为主的转型升级;助推中国海水养殖企业开拓东盟海水养殖市场,保障我国水产品供给安全;促进中国和东盟国家海水养殖生物资源共享,为实现中国和东盟国家海水养殖产业互利共赢贡献力量;促进全球和平合作和共同发展,与沿线国家携手打造“人类命运共同体”。

中国-东盟海水养殖技术联合研究与推广中心:https://marine.sysu.edu.cn/centerjrpmat/